一足早く、新年明けましておめでとうございます!

※投稿は12月ですが、新年のご挨拶をさせていただきます。

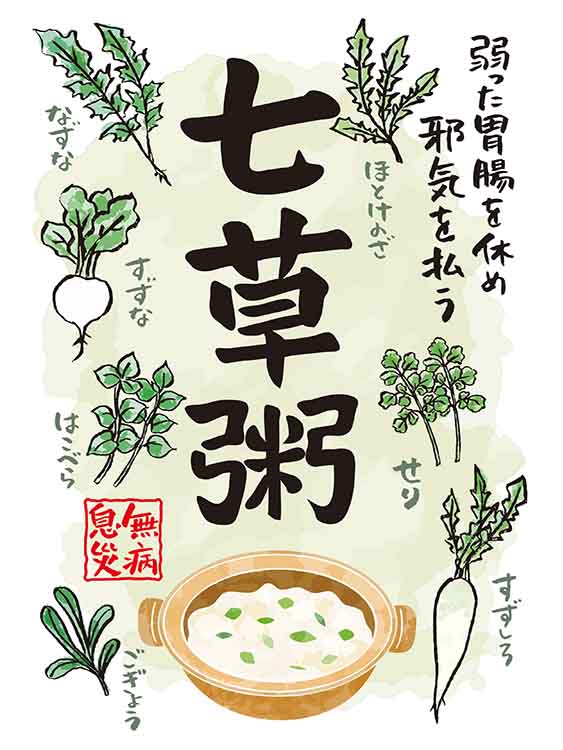

年の初めのコラムは、「七草粥(七草がゆ)」で家族みんなの無病息災を願おうです。

このコラムは、日本の伝統文化でもある「七草粥」を子どもに説明するため、また、「七草粥レシピ」も掲載しましたので、ぜひお子さんと一緒に楽しんでいただきたいです。

index

1月7日に食べる『七草がゆ』

年末年始はクリスマス、大晦日、お正月と行事が続き、ご家族での食事の機会も増えます。

こどもたちにとっても食べ過ぎや食事の偏りなどが気になる方も多いです。

そんな疲れた胃腸を休ませるためにも、よい機会になるのが1月7日に食べる『七草粥』です。

七草の効能や七草粥の由来・歴史などをご紹介します。

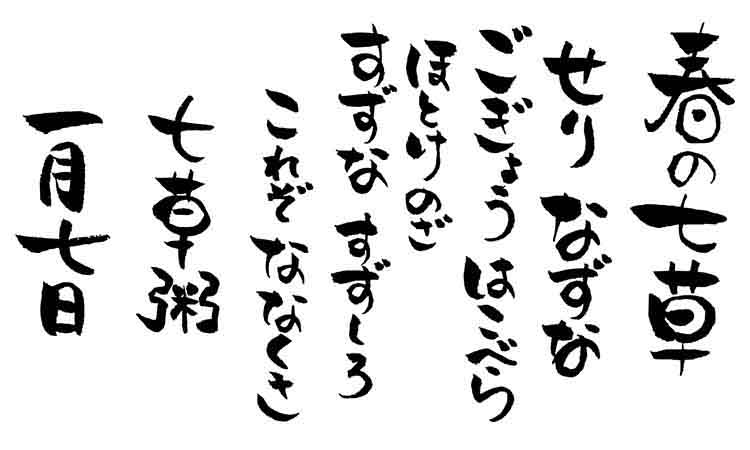

「春の七草」にはどんな種類があるの?

「春の七草」とは、1月7日に1年間の無病息災を願って食べる七草粥に使う野草です。

- せり

- なずな

- ごぎょう

- はこべら

- ほとけのざ

- すずな

- すずしろ

の7種類があることから七草と言われます。

それぞれ以下のような縁起の良い意味が込められています。

「春の七草」に込められている意味

- せり(芹)⇒ 競り勝つ

- なずな(薺)⇒ 撫でて汚れを払う

- ごぎょう(御形)⇒ 仏様の体

- はこべら(繁縷)⇒ 繁栄がはびこる

- ほとけのざ(仏の座)⇒ 仏の安座

- すずな(菘)⇒神を呼ぶ鈴

- すずしろ(蘿蔔)⇒ 汚れのない純白

栄養もβ-カロテンやビタミンC、B群、鉄分などが含まれ、風邪予防のほか、疲労回復を助けるのにも役立つとされています。

「七草粥」の風習は中国から

七草を入れた粥の風習は中国から伝わったもののようです。

古来中国では、元旦から数えて7日目である1月7日を人の日「人日(じんじつ)」と呼び、この日は人に刑罰を行わないことにしていたのだとか。

7種の若菜を粥に入れて無病息災を願っていた風習が日本にもともとあった「若菜摘み」という邪気を祓うために若菜を摘んで食する習慣と合わさり、「七草粥」として食べられるようになったと考えられています。

「七草粥」の食べ方

七草粥は、前日の夜に神棚の前にまな板を据え、七草を包丁の背などでたたき、当日の朝に粥に入れて食べます。

その際、「七草なずな 唐土(とうど)の鳥と日本の鳥と 渡らぬ先に…♪」と、七草ばやしを歌いながらたたくと言われ、できるだけ大きな音を立ててにぎやかに草を刻むのが習わしの1つだったようです。

※たたく回数や歌詞は地方によって異なります。

「七草粥レシピ」のご紹介

- ごはん… 80g

※子ども茶碗に軽く1杯 - 七草… 80g

※スーパーでパック販売されたもの - だし汁… 250ml

- 塩… ひとつまみ

- 七草は洗って、軽くゆでます。

- 冷水にとってしぼり、きざみます。

- 鍋にだし汁を沸騰させてご飯を入れて、かき混ぜながら、どろっとするまで弱火で煮ます。

(だし汁の量はお好みで加減してください。) - 七草と塩を入れて混ぜて完成です。

栄養豊富な「七草」を食べて元気なからだづくりを!

春の七草は、β-カロテンやビタミンC、ミネラルを含み、栄養も豊富です。ぜひ、7日は七草粥で1年の無病息災を願いながら、からだを労わる日にしてみてくださいね!

※「季節の行事コラム」は、保育園・幼稚園・こども園で年中行われる季節行事をこどもたちに説明するための解説コラムです。イベントの由来、行事食、歴史など内容を盛りだくさんでお届けしています。

七草がゆ レシピ/七草粥 いつ/七草粥 地域/七草粥 歴史/七草粥 材料/春の七草/七草粥 子どもに説明