桜が咲くと春の訪れを感じますね。

この時期は子どもたちと一緒にお花見にお散歩に出かけるママも多いことでしょう。

また4月8日には「花まつり」がおこなわれる地域も。この「花まつり」ってどんな行事かご存知ですか?

今日は「花まつり」の起源や由来についてお伝えします。

index

「花まつり」はお釈迦さまの誕生を祝う日

4月8日はお釈迦さま(仏教の開祖)の誕生日。

「花まつり」は主に全国の寺院で開催されるお釈迦さまの誕生日を祝う仏教行事のことをいい、潅仏会(かんぶつえ)・降誕会(ごうたんえ)・仏生会(ぶっしょうえ)・浴仏会(よくぶつえ)・龍華会(りゅうげえ)、花会式(はなえしき)とも呼ばれています。

地域によっては旧暦の4月8日、5月8日に行うところもあるようです。

子どもには「4月8日はお釈迦さまの誕生日なんだよ」と教えてあげるだけでもよいでしょう。

「花まつり」はいつからはじまったの?

では、日本の「花まつり」はいつからはじまったのでしょうか。

調べてみると推古天皇の時代(606年)に元興寺(がんこうじ)で行われたのが「花まつり」のはじまりだと伝えられています。

「花まつり」という名は、明治時代以降についた名称です。ちょうど4月8日ごろ、お花が美しく咲き誇る時期であることに由来しています。

「花まつり」では何をするの? 子どもと一緒に甘茶をそそいでみよう!

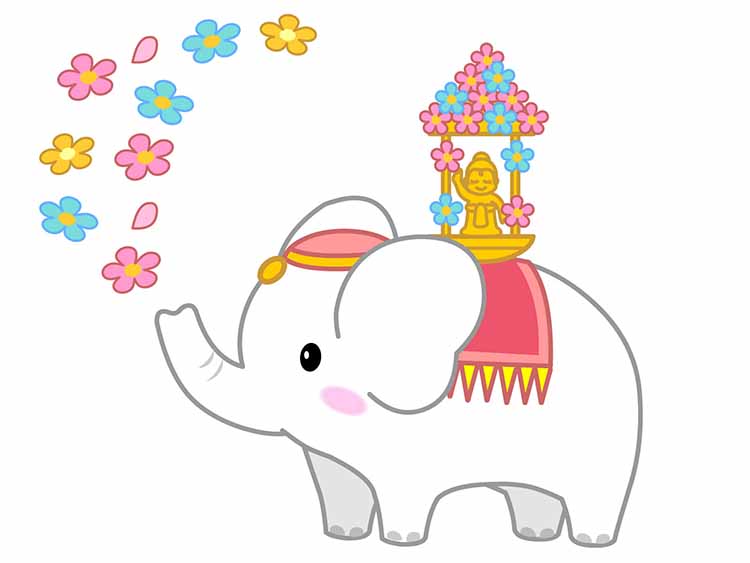

「花まつり」では、お寺の境内にお釈迦さまが生まれたルンビニの花園を表した花御堂(はなみどう)がつくられます。

桜、れんぎょう、木蓮など、たくさんの花で飾りつけた小さなお堂です。

その中にお釈迦さまの誕生仏が安置され、参拝者は誕生仏の頭上に甘茶をかけてお祝いします。

近くの寺院で「花まつり」が開催される際には、一度参加してみてはいかがでしょうか。

子どもと一緒にお釈迦さまに甘茶をそそいでお参りし、きっと楽しい1日になることでしょう。

お釈迦さまの誕生仏ってどんな姿をしているの?

誕生仏は、右手は天を指し、左手は地上を指した姿をしています。

これは、お釈迦さまが産まれてからすぐに立ち上がり、七歩歩いて、右手で天を左手で地を指して「天上天下唯我独尊(てんじょうてんげ(が)ゆいがどくそん)」と話したというエピソードが基になっているといわれています。

お釈迦様が言った「天上天下唯我独尊」の意味って?

そもそも「天上天下唯我独尊(てんじょうてんげ(が)ゆいがどくそん)」とはいったいどういう意味?そんな疑問をもたれたママもいらっしゃるのではないでしょうか。

この言葉には「この世に生を享(う)けたひとりひとりの命は、他の誰とも代わることのできない尊いもの」という意味をもっています。

お釈迦さまは、今日の私たちにも一人ひとりかけがえのない存在の尊さを教えてくれているのです。

誕生仏に甘茶かけるわけは?

かつて、天に9頭の龍が現れ、甘い水を吐き、それをお釈迦様の産湯(生まれた赤ちゃんが初めてつかるお湯のこと)に使ったという説話があるためです。

このように「花まつり」は甘茶を潅(そそ)ぐ行事でもあるので、「潅仏会(かんぶつえ)」とも呼ばれている由縁でもあります。

「花まつり」は何を食べるの?(行事食)

お釈迦様の誕生日である花まつりには甘茶のほかにも、たけのこ、ソラマメ、うどなど旬の食材が好まれるようです。

- たけのこ(筍)

筍は土の中から姿を現しすっくと成長する姿が仏様に似ている事から、別名「仏影蔬(ぶつえいそ)」とも言われ、花まつりに好まれます。 - ソラマメ(空豆)

この時期に旬を迎える空豆は別名「仏豆」とも呼ばれ、花まつりにぴったりの食材です。 - ウド(独活)

ウドもこの時期旬を迎える山菜です。うどは漢字で「独活」と書き、お釈迦様がおっしゃったとされる「天上天下唯我独尊」に通じることから、花まつりに好まれます。 - よもぎ餅(草もち・草団子)

古くから花祭りには、「よもぎ餅」を仏様にお供えする習わしがありました。

山で摘んできた「よもぎ(蓬)」を使い、各家庭で作るのが一般的であったことから、現在でも「草団子・草もち、よもぎ餅」がよくふるまわれています。

このほか、お釈迦様の誕生日にちなんで「精進料理」が好まれるようです。

「花まつり」はいのちの尊さを感じる日

いかがでしたか?「花まつり」はキリストの誕生を祝うクリスマスに比べて、あまり知られていませんが、お釈迦さまの誕生日を祝う日です。

行事を通して仏様の教えだけでなく、いのちの尊さ、感謝の気持ちの大切さを振り返る良い機会にもなるでしょう。近くで開催されていたら親子で参加してよい思い出にしてみてくださいね!

※「季節の行事コラム」は、保育園・幼稚園・こども園で年中行われる季節行事をこどもたちに説明するための解説コラムです。イベントの由来、行事食、歴史など内容を盛りだくさんでお届けしています。

花まつり こどもに説明/花まつり こどもに伝える/花まつり 由来/花まつり 起源/花まつり イベント/花まつり 歴史